| 群馬の伝統やさい・地方やさい |

|

|

※品種名をクリックするとそれぞれの説明がご覧いただけます

|

| |

| ■下仁田ねぎ |

■下植木ねぎ |

■沼須ねぎ |

|

|

|

|

| 群馬県下仁田町を中心に甘楽富岡地区(富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町)で栽培されています。気温が下がり霜が降りる

12 月ごろからが甘みの増す最盛期で、トロリとした食感は鍋物に最適。 |

|

| 200年以上も昔から作られ続けているねぎで、かつては贈答品として一世を風靡したそうです。現在、栽培農家は10人程度で、ほとんど市場に出回らないため、「幻のねぎ」とも呼ばれています。 |

|

| 古くから沼田市を中心に栽培され、昭和初期には麦の間作を利用して作られてきた一本ねぎ。肉質がやわらかくとてもおいしいねぎですが、年々減っており、地元でもあまり知られていないそうです。 |

|

|

| ■石倉根深ねぎ |

■国分にんじん |

|

|

|

| 養蚕農家の窮状を救う作物として、上石倉地区の沢野丑太郎が東京の「赤昇ねぎ」と千葉の「鈴木ねぎ」を交配して開発したもの。寒さに強く、甘みに富み、軟白部分が多いのも特徴。食味のよさから、いまでも根強い人気があります。 |

|

| 高崎市の国府地区で栽培。いまから60年くらい前は、国内生産の約8割を占めていたというにんじんです。70㎝以上と細長いのが特徴で、ツヤのある鮮やかなオレンジ色。身がしまり、コクのある甘さと香りは、「にんじん本来の味」と称されます。 |

|

|

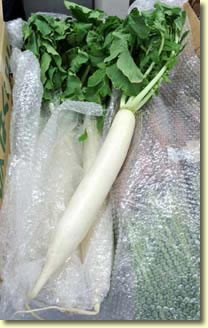

| ■上泉理想だいこん・時沢理想だいこん |

上泉理想だいこん

上泉理想だいこん

|

時沢理想だいこん

時沢理想だいこん

|

|

前橋市上泉町発祥の「上泉理想だいこん」は、練馬だいこんを改良したもの。篤農家の渡辺友作氏が改良を続け、採種組合を組織し、種子生産を行ってきました。加工適性がよく、たくあん漬けにするとパリパリした歯ごたえがあり、ぬか漬けにするとほんのりと甘みを増し、おいしい漬け物になります。

近隣の時沢集落も干しだいこんの産地として知られています。地元の「富士見かるた」には「県下の名産」とうたわれており、江戸時代には前橋藩主へ献上されたほどの極上品で、「幻のだいこん」ともいわれています。

|

|

|

|

| ■国府白菜 |

■赤いも |

■やまといも |

|

|

|

|

| 高崎市国府地区で生産、葉は肉厚でやわらかく、甘みがある白菜です。榛名山の噴火による火山灰の堆積でできた肥沃な土地がこの白菜を育んでおり、同じ品種でも、他の地域で作ると、国府白菜のような食味にはならない、といわれます。 |

|

| 皮が赤みがかっている小ぶりのじゃがいもで、群馬県南西部の急峻な山間で江戸時代から作られてきた作物のひとつ。皮付きのまま丸ごと使うと煮崩れしにくく、赤いもを蒸かして焼く「いも串」、ゆでて炒める「油炒め」が郷土料理として根付いています。 |

|

| 利根川沿いに位置する太田市尾島地区は、水はけのよい田畑と広い肥沃な耕土で、古くから「やまといも」が広く栽培されてきました。銀杏の葉のような形のもの、手のひら形、三味線のバチのような形、棒形など、さまざまな形があります。 |

|

|

| ■こんにゃく |

|

|

|

こんにゃくは群馬県の特産品のひとつ。室町時代(1505年頃)、南牧村の茂木正峯が西国巡遊の際、紀州(現在の和歌山県)から移入したのが、群馬県でのこんにゃく作りの始まり、といわれています。

現在では群馬県の西毛や北毛の一部地方が主な産地で、全国の約9割を栽培しています。在来種は栽培に2~3年、製品化するまでに4年くらいかかりますが、改良種は2年で出荷できるそうです。写真は、左が改良種、右が在来種です。

|

|

|

|

|

|

|

|